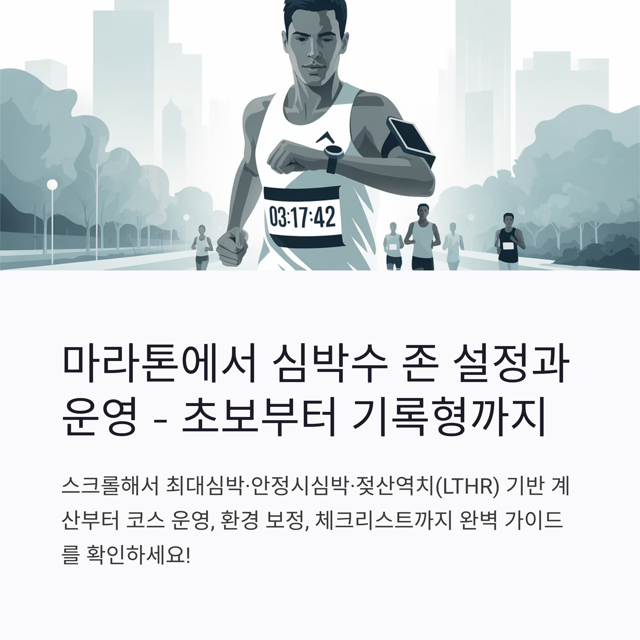

마라톤 경기에서 심박수 존 설정과 운영: 초보부터 기록형까지 실전 가이드

메타 설명: 마라톤에서 심박수 존을 어떻게 설정하고 경기 당일에 어떻게 활용해야 하는지, 최대심박·안정시심박·젖산역치(LTHR) 기반 계산부터 코스 운영, 환경 보정, 체크리스트까지 한 번에 정리해드립니다.

① 결론

마라톤에서는 훈련 단계에서는 심박수 존(특히 Z1–Z2, Z3–Z4)을 강도 관리의 기준으로 삼으시고, 경기 당일에는 페이스·자각도(RPE)·환경을 1순위로, 심박수는 ‘과부하 경보’ 역할로 병행하시는 것이 가장 안전하고 재현성이 높습니다.

② 단계별 요약

- 기초 설정: HRmax(최대심박), HRrest(안정시심박), 가능하다면 LTHR(젖산역치 심박)을 확보합니다.

- 존 산출: HRmax% 또는 Karvonen(HRR) 방식으로 Z1–Z5를 계산하되, LTHR 기준 존을 추가로 병행하면 정확도가 올라갑니다.

- 훈련 구조: 이지·롱런은 Z2, 템포/크루즈 인터벌은 Z3–Z4, 짧은 VO₂max는 Z5로 구성합니다.

- 레이스 운영: 초반은 페이스 우선(심박은 급등 모니터), 중·후반은 심박 상승 추세를 허용하되 호흡·폼·영양/수분을 함께 점검합니다.

- 환경 보정: 더위·습도·바람·고도에 따라 심박 허용 폭을 +3~8bpm 넓히고, 페이스를 상황에 맞게 조절합니다.

③ 풀어쓴 해설: 설정부터 경기 운영까지

심박수 존의 의미와 마라톤 적합성

심박은 당일 컨디션과 환경에 민감하여 강도 관리와 회복 보장에 탁월합니다. Z2 중심의 베이스 구축은 지방 대사 효율과 심폐 내구성을 높이고, Z3–Z4 훈련은 젖산역치(LT) 부근 내성을 길러 마라톤 페이스 유지력을 향상시킵니다. 반면 레이스 당일엔 긴장·더위로 심박이 쉽게 치솟으므로 페이스·RPE와 병행 모니터가 필수입니다.

1) 기초 수치 확보 방법

- HRmax(최대심박)

- 간이식:

220 - 나이(편의용, 오차 큼) - 현장 보정: 10–15분 워밍업 후 2–3분 전력 구간 2회 실시, 최고값 참조

- 레이스 데이터: 5–10km/하프에서 기록된 최고 심박 참고

- 간이식:

- HRrest(안정시심박): 기상 직후 3일 이상 평균

- LTHR(젖산역치 심박): 20–30분 “지속 가능한 최대 템포” 평균 심박(가능하면 가장 실전적)

2) 존 계산(두 가지 병행 권장)

- HRmax% 방식(간단·보편)

- Z1: 50–60% – 회복/워밍업

- Z2: 60–70% – 이지·롱런(지방 대사)

- Z3: 70–80% – 마라톤 페이스 접근

- Z4: 80–90% – 템포/LT 자극

- Z5: 90–100% – VO₂max 인터벌

- Karvonen(HRR) 방식(개인화)

목표심박 = ((HRmax − HRrest) × 강도비율) + HRrest

HRrest를 반영해 컨디션 차를 줄입니다. - LTHR 기반(실전 정밀화)

코치·문헌에 따라 다르나 예시로,- Z1: LTHR −20bpm 이하

- Z2: LTHR −20 ~ −10

- Z3: LTHR −10 ~ −5

- Z4: LTHR −5 ~ 0

- Z5: LTHR 이상

→ 마라톤 페이스는 보통 Z3 상단~Z4 하단에 형성되는 경우가 많습니다(개인차 큼).

3) 훈련 적용(간결한 구조 예시)

- 베이스기(12–16주 전반): 주볼륨 60–80%를 Z2로, 주 1회 템포런(Z3~Z4, 20–40분) 또는 크루즈 인터벌(10–15분 × 2–3세트), 가끔 VO₂max(Z5, 2–3분 × 3–5회).

- 특이성 강화기: MP Run(목표 마라톤 페이스 런) 8–16km, 롱런 말미 가속(Fast Finish)로 후반 내성 강화.

- 회복: Z1–Z2로 확실히 낮춰 다음 품질훈련의 질 보장.

4) 레이스 당일 운영(구간별 체크포인트)

- 스타트(0–5km): 긴장/아드레날린으로 심박이 평소보다 높게 뜹니다. 목표 페이스 고수를 1순위로 두시고, 심박은 이상 급등(예: 예상 대비 +8~10bpm) 여부만 감시합니다.

- 중반(5–30km): 완주형은 HRmax 70–80%, 기록지향형은 75–88%에서 형성되는 사례가 많습니다. 더위/바람 시 페이스를 소폭 낮추고 RPE 6–7/10을 유지하십시오.

- 후반(30–42.195km): 심박이 자연 상승하더라도 호흡 패턴·보폭·상체 폼 붕괴를 우선 확인하십시오. 어지럼/오한 동반 고심박이면 즉시 페이스 다운, 수분·전해질 보충이 안전합니다.

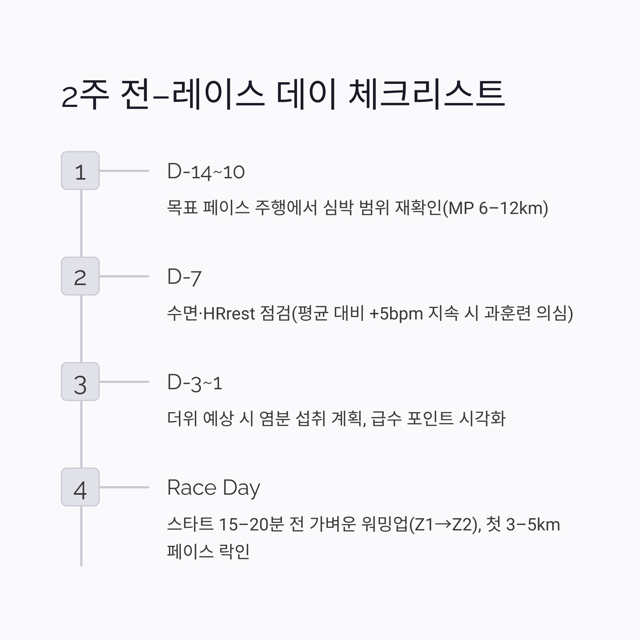

5) 환경 보정 & 리스크 관리

- 기온·습도↑: 심박 허용폭을 +3~8bpm 넓히고, 급수/소금 전략을 강화합니다.

- 역바람/업힐: 페이스보다 심박·RPE 우선으로 전환하여 과부하를 방지합니다.

- 장비 정확도: 가슴밴드가 손목계보다 정확합니다. 추운 날·인터벌에서 손목계 오차가 커질 수 있으니, 호흡/리듬과의 매칭 습관을 들여 두시기 바랍니다.

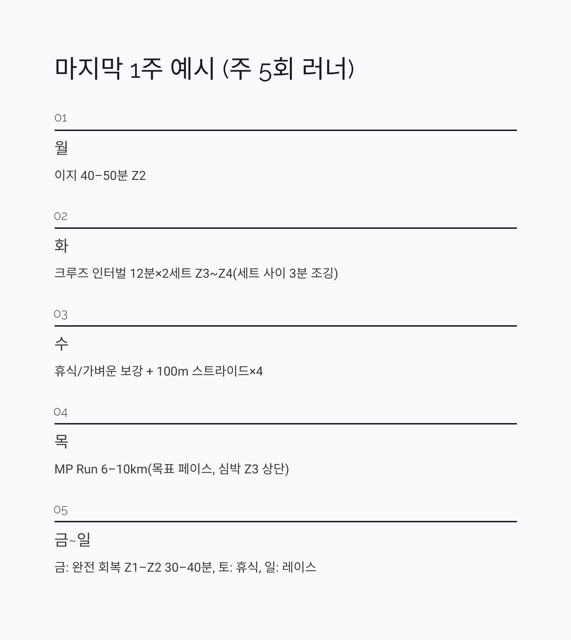

6) 2주 전–레이스 데이 체크리스트

- D-14~10: 목표 페이스 주행에서의 심박 범위 재확인(MP 6–12km).

- D-7: 수면·HRrest 점검(평균 대비 +5bpm 지속 시 과훈련 의심, 강한 훈련 축소).

- D-3~1: 더위 예상 시 염분 섭취 계획, 급수 포인트 시각화.

- Race Day: 스타트 15–20분 전 가벼운 워밍업(Z1→Z2), 첫 3–5km는 페이스 락인, 이후 심박 추세 확인.

7) 마지막 1주 예시(주 5회 러너)

- 월: 이지 40–50분 Z2

- 화: 크루즈 인터벌 12분 × 2세트 Z3~Z4(세트 사이 3분 조깅)

- 수: 휴식/가벼운 보강 + 100m 스트라이드 × 4

- 목: MP Run 6–10km(목표 페이스, 심박 Z3 상단 접근)

- 금: 완전 회복 Z1–Z2 30–40분

- 토: 휴식

- 일: 레이스(초반 페이스 우선, 심박은 과상승 경보로 활용)

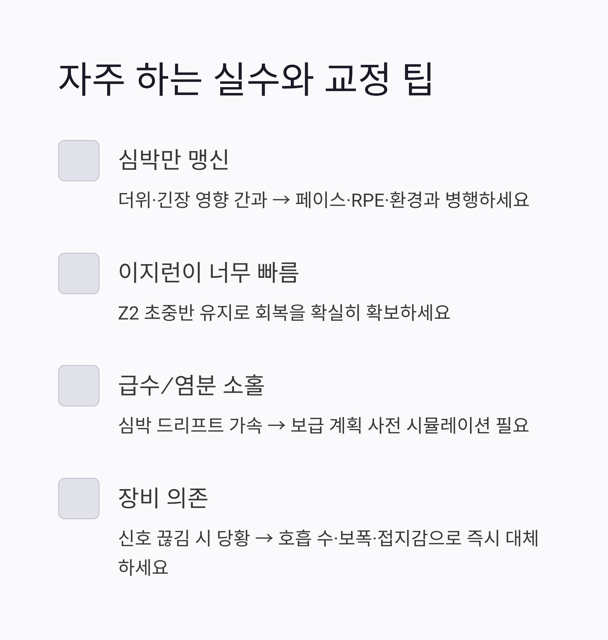

자주 하는 실수와 교정 팁

- 심박만 맹신: 더위·긴장 영향 간과 → 페이스·RPE·환경과 병행.

- 이지런이 너무 빠름: Z2 초중반 유지로 회복 확보.

- 급수/염분 소홀: 심박 드리프트 가속 → 보급 계획 사전 시뮬레이션.

- 장비 의존: 신호 끊김 시 당황 → 호흡 수·보폭·접지감으로 즉시 대체.

마무리

훈련에선 심박수 존으로 강도를 체계화하시고, 레이스에서는 페이스·RPE를 주축으로 심박을 안전벨트처럼 사용하시면 실패 확률이 낮아집니다. 자신의 데이터(심박·페이스·체감)를 꾸준히 대조·기록하시면, 같은 코스에서도 더 안정적이고 빠른 결과를 얻으실 수 있습니다. 건강상 이슈가 있으시면 반드시 전문가와 상의하시기 바랍니다.